「機械設計の転職を考えているけれど、どう動けばいいのかピンとこない」

そんな悩みを抱えるエンジニアは多いのではないでしょうか。

設計職の転職は、一般職とは異なり、専門知識・成果物・プロセス思考などが評価対象となるため、正しいステップを踏まなければ実力を伝えきれません。

この記事では、20年以上の設計現場経験を持つ筆者が、機械設計エンジニアが転職についてピンとこない状態から脱出するためのロードマップを体系的に解説します。

本記事を読むことで、転職活動の全体像がつかめるだけでなく、

- エージェント活用のコツ

- 職務経歴書とポートフォリオの作り方

- 内定後・転職後に後悔しない判断軸

が明確になります。

つまりこの記事は、あなたのキャリアを再設計するための「転職設計図」。

読み終える頃には、自信を持って次の一歩を踏み出せるはずです。

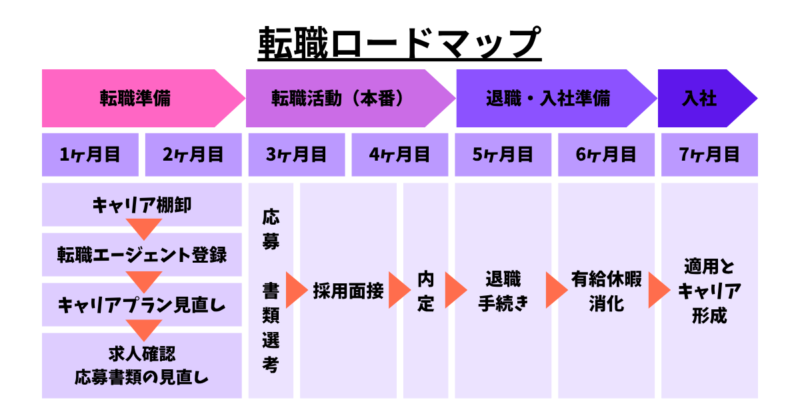

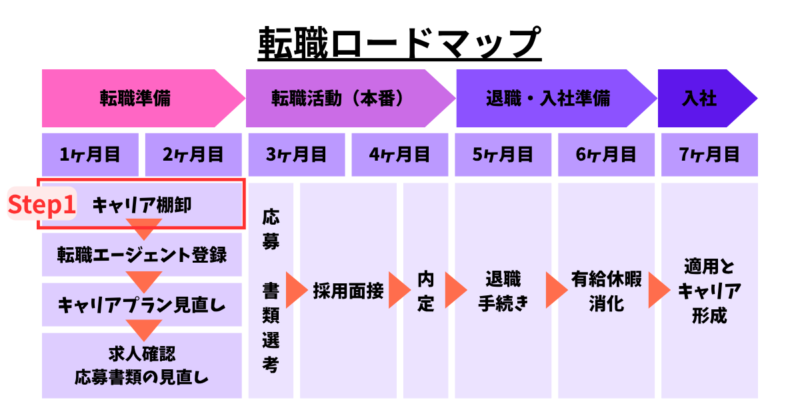

STEP1 キャリアの悩みと将来設計を整理する

転職を始める前にまず必要なのは、自分のキャリア軸を見直し、方向性を定めることです。

転職を考えるべきサインとは?

「なんとなくピンとこない」という違和感を感じたときこそ、転職を意識すべきサインです。

人は環境に慣れると変化を恐れ、現状維持を選びがちです。

しかし、成長を感じられない職場に長く留まることは、スキルの停滞やキャリアの閉塞を招きます。

たとえば、下記の感覚があるなら、すでにあなたの価値観と職場の方向性がズレ始めているサインです。

放置すれば、やる気の低下や心身のストレスにもつながります。

- 仕事がルーチン化して成長を感じない

- 評価が曖昧でやりがいが薄い

- 上司や会社の方針に違和感を覚える

など

「不満がある=悪いこと」ではありません。

むしろそれは、次のキャリアを見直すチャンス。

その違和感をきっかけに、理想の働き方を設計し直すことが、未来の転職成功につながります。

世代別のキャリア棚卸しポイント

転職を成功させるには、自分の世代に合った「キャリアの棚卸し」が不可欠です。

年齢ごとに求められる役割や成長の方向が異なるため、同じ視点で考えるとズレた戦略になります。

世代別の焦点を意識することで、アピール軸が明確化されます。

- 未経験:「現場スキル」と「CAD操作の習得」が最優先。手を動かして実務力を磨くことが価値になります。

- 20代:「仕様変更設計」や「改良設計」など、一人前の設計者になることを目指す時期。

- 30代:「要素開発」や「製品開発」など、より上流工程への挑戦を意識すべき時期。

- 40代:「マネジメント力」や「専門性の深化」がカギ。若手育成やプロジェクト推進力を強みに再定義することが重要です。

世代ごとの立ち位置を整理すれば、今後の方向性が明確になります。

これが“転職の戦略図”となり、ブレない意思決定を支えるのです。

自分の強みと方向性を見える化する

転職を成功させる第一歩は、「自分の強み」と「これからの方向性」を見える化することです。

「何ができるか」だけでなく、「何をしたいか」が整理されていないと、エージェント面談や応募先選定で軸がブレてしまいます。

キャリアを言語化できる人ほど、転職後の満足度も高いのです。

これまでの設計経験を

- スキル軸

- 成果軸

- 価値観軸

に分け、キャリアマップとして整理します。

さらに、

- 得意だった業務

- 楽しかったプロジェクト

- 苦手だった業務

を書き出すと、自分の志向性が浮かび上がります。

これをもとに、転職エージェントとの初回面談で方向性を明確に伝えると、最適な求人を提案してもらいやすくなります。

自己分析は単なる準備ではなく、キャリアの設計図を描く工程です。

見える化によって迷いが減り、自信を持って次のステージに進むことができます。

▼参考になる記事はこちら

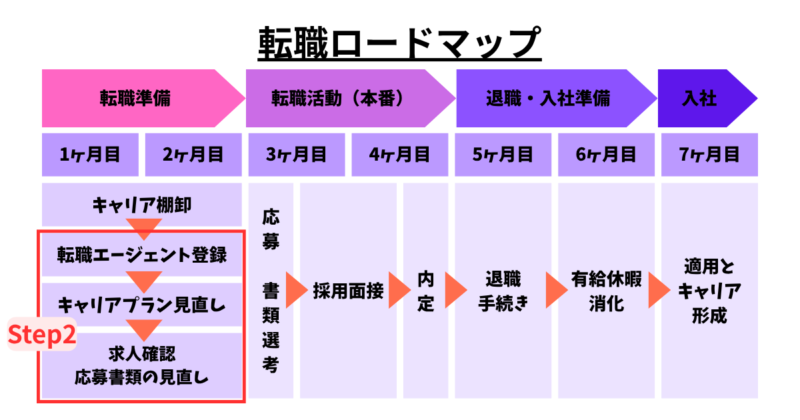

STEP2 転職準備と情報収集を始める

キャリアの整理ができたら、次は市場を理解し、情報を戦略的に集める段階へ進みましょう。

業界研究と求人動向の把握

転職を成功させるには、まず自分の経験が活きる業界と求人傾向を的確に把握することが重要です。

機械設計エンジニアの求人は、業界や設計フェーズによって求められるスキル・待遇・働き方が大きく異なります。

事前に方向性を定めておくことで、応募の精度が格段に高まります。

たとえば、

- 自動車業界:耐久・安全設計が重視され、構造解析スキルが強みになる

- 半導体業界:微細精度・クリーン設計の経験が重視される

- 医療機器業界:安全基準とリスクマネジメント知識が評価される

となります。

また、構想設計/筐体設計/機構設計といったフェーズごとに求人の傾向も違うため、自分の得意領域を明確にすることが鍵です。

業界研究を怠ると、せっかくのスキルを活かせずミスマッチ転職になりかねません。

「どの業界で、どんな設計をしたいか」を明確にしておくことが、効率的な転職の第一歩です。

転職エージェントを活用する

「転職活動がピンとこない」と感じる人ほど、転職エージェントのサポートを活用すべきです。

転職エージェントは、応募書類の添削から面接練習、非公開求人の紹介まで、個人では得られない情報とノウハウを提供してくれます。

さらに、担当者との面談を通して、自分では気づけない強みやキャリア軸を発見できるのも大きな利点です。

エージェントは「転職の相棒」。

一人で悩むよりも、第三者の視点で市場価値を把握することで、迷いのないキャリア選択ができます。

▼機械設計エンジニアの転職を成功させるためには、まず転職エージェントへの相談が近道です。無料で非公開求人を紹介してもらえますので、ぜひ登録してみてください。

リクルートエージェント:

求人数が業界最大級で幅広い層に対応しています

ポートフォリオを準備する

設計エンジニアにとっての最大の武器は、成果を可視化したポートフォリオです。

採用担当者は、履歴書よりも「何をどう設計してきたか」に注目しています。

ポートフォリオはあなたの実力を示す“設計の履歴書”であり、再現性と信頼をアピールできる最も効果的な手段です。

過去のプロジェクトを「課題→対応→成果」の流れで整理し、CADモデル・図面・試作・改善実績をまとめましょう。

数値成果(例:コスト5%削減、組立時間20%短縮など)を添えると説得力が増します。

守秘義務に注意しつつ、匿名化や模式図化で安全に提示することも可能です。

ポートフォリオは単なる作品集ではなく、“エンジニアとしての思考プロセス”を伝える資料。

しっかり準備することで、あなたの技術と信頼を一瞬で伝えられます。

▼参考になる記事はこちら

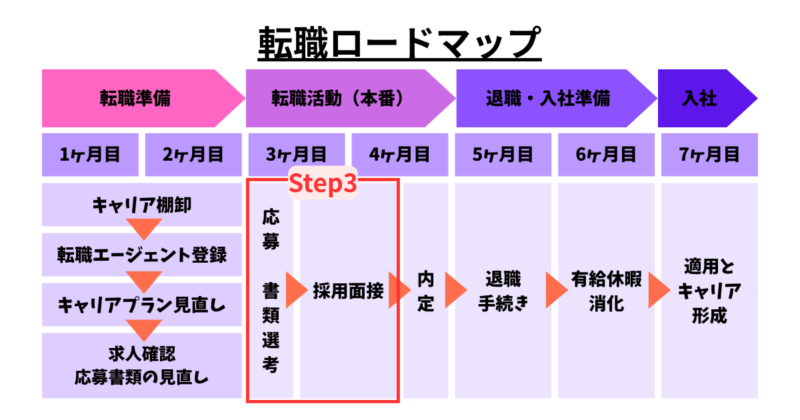

STEP3 応募・書類・面接対策

準備が整ったら、いよいよ実践。

あなたの経験と強みをどう伝えるかが勝負の鍵になります。

職務経歴書は「成果 × 工夫 × 成長」を軸に

職務経歴書は、単なる経歴の羅列ではなく、「成果 × 工夫 × 成長」の3軸でまとめることで、採用担当者の心を動かします。

企業が知りたいのは「どんな仕事をしたか」ではなく、「どんな結果を出し、どう考え、どう成長したか」です。

この3点を明確に伝えることで、即戦力だけでなく伸びしろも印象づけられます。

「コスト削減5%達成(成果) → “設計標準化”というアプローチを採用(工夫) → 結果的に量産効率を向上(成長)」のように、数字とストーリーで具体化します。

また、構想設計・詳細設計・検証といったフェーズごとに経験を整理すると、技術の幅が伝わりやすくなります。

職務経歴書は、あなたの「過去の実績」ではなく「未来の可能性」を証明する資料。

成果・工夫・成長の三点セットを意識すれば、採用担当者の評価は確実に変わります。

ポートフォリオの見せ方

ポートフォリオは、「課題→対応→結果」を簡潔に見せるストーリー構成が最も効果的です。

採用担当者は短時間で多くの資料を見るため、どの案件でどんな成果を出したかが一目でわかる構成が重要です。

図面や3Dモデルの見た目より、課題解決の思考過程が評価されます。

プロジェクトごとに「設計課題」「自分の役割」「解決アプローチ」「得られた結果」をA4一枚程度でまとめましょう。

守秘義務がある場合は、寸法・製品名を伏せ、構造イメージやプロセス図で代替できます。

さらに、成果を数値化すると説得力が倍増します。

ポートフォリオは作品集ではなく、“問題解決力のプレゼン資料”です。

シンプルにまとめ、ストーリーで伝えることで、あなたの設計思考が相手の記憶に残ります。

面接で重視されるポイント

面接では、技術力よりも「考え方」や「コミュニケーション力」が重視されます。

企業は、技術スキルは入社後に育てられると考えています。

それよりも、課題にどう向き合うか・チームでどう連携するかという姿勢が評価対象になります。

特に30代以降は、技術の深さに加え、後輩育成力・課題抽出力が重要な指標です。

たとえば「部下が設計ミスをした際、原因を共有し再発防止策をチームで考えた」などの具体的な行動エピソードは高評価を得ます。

また、質問には「自分の経験+学び+次に活かす姿勢」で答えることで、成長意欲を伝えられます。

面接は“技術試験”ではなく“人間性の確認”。

「一緒に働きたい」と思わせる姿勢と言葉選びが、採用を引き寄せる最大の武器になります。

▼参考になる記事はこちら

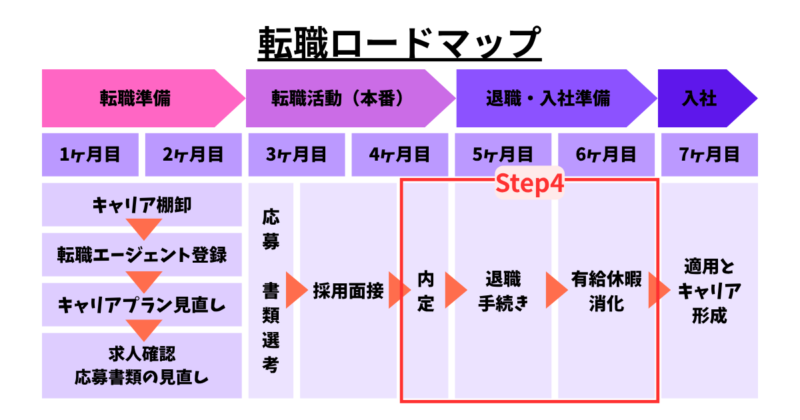

STEP4 内定・条件交渉・退職の手続き

内定を得たあとは、焦らず慎重に条件を確認し、次のステップへの信頼を築く時期です。

内定承諾の前に確認すべきこと

内定を承諾する前に、「条件面」と「将来設計の一致」を冷静に確認することが大切です。

勢いで承諾してしまうと、入社後に「思っていた環境と違う」と後悔するリスクがあります。

内定はゴールではなく、新しいキャリアのスタートです。

年収・残業・勤務地・開発フェーズといった条件はもちろん、今後5年・10年のキャリアを見据えて判断することで、転職の目的をブレずに達成できます。

たとえば、年収が上がっても残業が多ければプライベートを犠牲にします。

勤務地が遠ければ、通勤ストレスで生産性が下がることも。

複数内定を比較し、「自分の将来設計に合う会社か?」を基準に選ぶのが失敗しないポイントです。

「条件が良い=最適」とは限りません。

“どんな環境で、どんなエンジニアとして成長したいか”を基準に判断することで、入社後の満足度が格段に上がります。

条件交渉はエージェントを通す

内定後の条件交渉は、必ず転職エージェントを通して行うのが鉄則です。

企業との直接交渉は感情的になりやすく、印象を損ねるリスクがあります。

一方、エージェントを介すことで、希望を伝えつつも関係性を良好に保つことができます。

交渉のプロに任せることで、条件が通る確率も大幅に上がります。

希望年収・リモート可否・転勤有無などの希望条件を整理し、担当エージェントに明確に伝えましょう。

たとえば「年収を50万円上げたい」「在宅勤務を週2回にしたい」といった具体的な数値・頻度を提示することで、調整がスムーズに進みます。

条件交渉は“駆け引き”ではなく“調整”。

エージェントを信頼して、冷静かつ戦略的に進めることが、理想の条件で新しい環境をスタートさせる近道です。

▼参考になる記事はこちら

退職手続きと引き継ぎの注意点

退職時は、「誠実な引き継ぎ」と「感謝の姿勢」を持って臨むことが、次のキャリアへの信頼構築につながります。

退職の印象は、あなたの社会人としての評価に直結します。

特に機械設計エンジニアはチームで動く職種のため、引き継ぎの丁寧さ=信用の厚さと見られます。

プロジェクトごとに引き継ぎ資料をまとめ、図面・仕様書・進捗を整理しておくと後任がスムーズに対応できます。

有給消化・機密保持のルールを守りつつ、最終出社日まで誠実な対応を徹底しましょう。

上司や同僚へ「これまでの感謝」を伝えることも忘れずに。

退職は「別れ」ではなく「次へのステップ」。

最後まで責任を果たす姿勢こそ、あなたの人間性と信頼の証です。

誠実な退職が、次の職場でのスタートをより良いものにします。

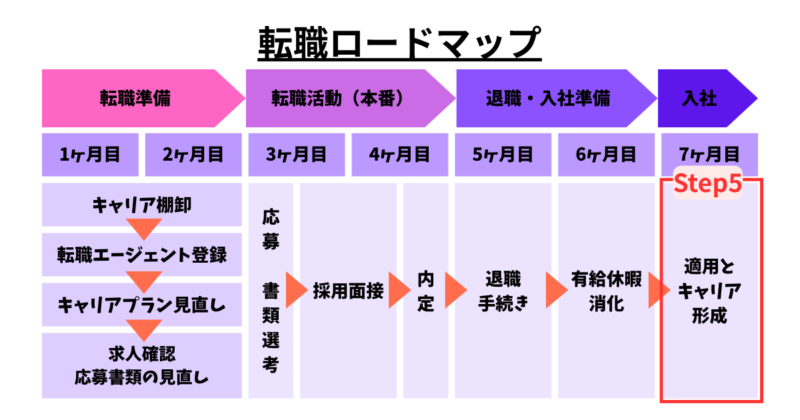

STEP5 転職後の適応とキャリア形成

入社後こそ、本当のスタートライン。

新しい環境に適応し、次の成長戦略を描く段階です。

最初の3ヶ月は「観察と吸収」

転職後の最初の3ヶ月は、焦って成果を出そうとせず、「観察と吸収」に徹することが最重要です。

新しい職場では、文化・ルール・設計手順・意思決定プロセスが前職と異なります。

これを理解せずに動くと、誤解やミスコミュニケーションを招き、信頼を失うリスクがあります。

まずは環境に適応することが、最速の成果への近道です。

たとえば、会議での発言タイミングや承認フローの違いを観察し、先輩エンジニアの仕事の進め方を真似してみましょう。

社内資料・設計データベースを読み込み、自社製品の思想や設計基準を理解することも有効です。

最初の3ヶ月は「成果より信頼」。

吸収した知識と文化理解が、次の行動を支える土台となります。

観察力こそ、転職後の適応力を決定づける武器です。

転職後1年の成長戦略

入社から1年以内に意識すべきは、自分の世代に合った成長戦略を描くことです。

キャリアの成熟度によって、会社で果たすべき役割は変わります。

無計画に働くと「何を評価されているのか」が見えず、成長実感を得られません。

世代ごとの目標設定が、継続的な成長を支える羅針盤になります。

- 20代:“スキル吸収期”。多くの業務を経験し、知識を幅広く蓄えることに集中。

- 30代:“成果発信期”。得た知識を活かしてプロジェクト推進や改善提案を行う。

- 40代:“信頼構築期”。チームマネジメントや若手育成を通じ、影響力を広げる。 さらに、社外の勉強会や技術コミュニティへの参加は視野を広げ、成長スピードを加速させます。

「1年目=キャリアの再設計期」。

自分の立場に合った役割を果たしつつ、継続的に学ぶ姿勢が次のチャンスを引き寄せます。

中長期キャリアの再設計

転職はゴールではなく、“次のスタートライン”です。

入社後はキャリアビジョンを再構築し、長期的な方向性を描くことが欠かせません。

環境が変われば、得られるスキルや評価軸も変わります。

転職後に立ち止まり、自分の強み・弱み・将来像を再定義することで、次のステップへの道筋が見えてきます。

入社半年~1年を目安に、キャリアマップを再作成しましょう。

「5年後にどんな技術を極めたいか」「どんな立場で設計に関わりたいか」を明文化します。

そして、定期的に見直しながら、必要に応じて再びSTEP1(棚卸し・方向性整理)に戻るループを意識するのです。

キャリア形成に終わりはありません。

“転職後もアップデートを続ける人”が最終的に差をつけるのです。

転職を“通過点”として捉える視点が、次の飛躍を生み出します。

▼参考になる記事はこちら

まとめ:転職を「再設計のチャンス」に変えよう

本記事では、「機械設計 転職 ピンとこない」と感じている方に向けて、 転職活動を5つのステップで体系的に解説してきました。

- STEP1:自分のキャリアと将来設計を整理し、転職の目的を明確化

- STEP2:業界研究・エージェント活用・ポートフォリオ準備という“基盤づくり”を解説

- STEP3:成果を伝える職務経歴書や面接対策のコツを紹介

- STEP4:内定承諾・条件交渉・退職までの流れを丁寧に整理

- STEP5:転職後の適応と長期的なキャリア形成までを解説

この流れを実践すれば、「なんとなく動いて失敗する転職」から脱し、 「計画的に成長できる転職」へと変わります。

あなたの経験は、まだ伸びしろの途中です。

エージェントを味方にし、ポートフォリオで強みを可視化し、次のステージで輝くエンジニアへ。

転職は“リセット”ではなく、“再設計”。

この記事があなたの新しいキャリア設計図になることを願っています。